北响堂石窟的新编号及内容简录

2024-01-31 08:18:49

响堂山石窟作为1961年公布的第一批国家重点文物保护单位,主要代表北朝晚期(东魏、北齐)的佛教造像艺术,在石窟演变中具有承上启下的环节作用。国内外学者自20年代开始对其进行研究,迄今出版、发表论述甚多,然而由于没有一个统一的编号,许多学者在研究论述当中或引用当地俗称(如大佛洞、刻经洞、中堂、南堂等),或以南向北或以北向南依次称为1号窟、2号窟、……无意间给研究带来许多不便。如大佛洞是响堂山最大、最精美的洞窟,关野贞编为第四窟,温玉成称为第1窟,李文生则称为第七窟。近几年发表的论文中,对洞窟的称谓、编号也是各随己愿,在此不再赘述。

现响堂山石窟研究院根据赵立春学术院长在《文物春秋》2000年第5期发表的《响堂山石窟的编号说明及内容简录》对北响堂石窟各个主要窟进行重新编号和说明,述之如下以供游客参观之便、方家研究之利。

北响堂石窟原名鼓山石窟,现存编号窟龛23个,主要集中在鼓山之腰。石窟的分布分四个区域,即南区、北区、中区、九条洞区。

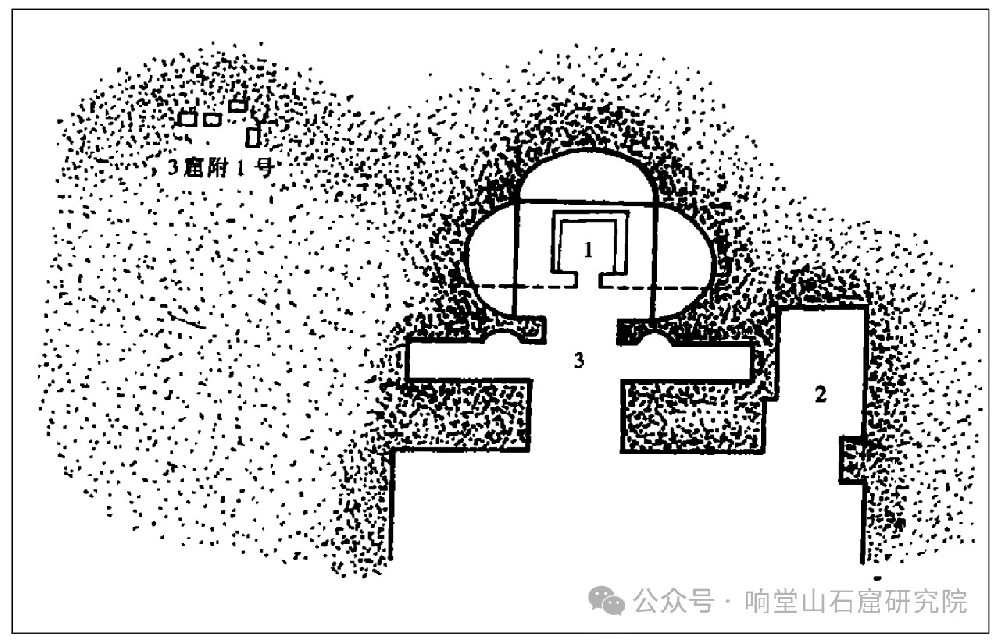

一、南区共有三个窟(图一)

图一 北响堂 南区 窟龛编号示意图

(一)编号 第1窟

别名:双佛洞

时代:北齐

位置:位于南区刻经洞上部

内容:为小型龛窟,与下层刻经洞为上下结构的塔形窟。洞窟上部为山花蕉叶托三个火焰摩尼宝珠塔刹,塔刹左侧上部为“三佛名”,下部为“十二部经名”,左侧有乾隆元年(1736年)“创修券阁志”碑。窟内三壁设低坛,坛上雕像。正壁雕释迦、多宝并坐,左右侧各一菩萨。左右壁雕一佛二菩萨三身像。窟深1.3米、宽2.3米。

(二)编号 第2窟

别名:大业洞

时代:隋

位置:位于刻经洞南侧

内容:窟形不规则,左、右、正三壁满刻龛。正壁刻6个小龛,右壁3个大龛4个小龛,左壁2个龛,皆为隋代所刻。正壁右上方有“隋大业七年李君巧造阿弥陀像一铺”铭记,故名大业洞。洞窟左壁前部有一大立碑贯通洞窟内外部。洞窟进深1.8米、宽2.15米、高2.5米。

(三)编号 第3窟

别名:南堂、刻经洞

时代:北齐

位置:位于石窟区南部大窟

内容:为三壁开龛式佛殿窟。分前廊后室,窟外立面与上层第1窟合成一个覆钵塔形,前廊满刻《维摩诘经》全本。甬门左右侧为力士像,甬道内雕刻精美的缠枝纹和联珠纹饰。主室平面方形,平顶,顶部雕刻莲花藻井。正壁及左右壁开大龛,龛内雕一佛二弟子四胁侍七尊像。龛下设低矮基坛。正壁主尊结跏趺坐于方形须弥座上,手施无畏印,像高2.3米。前壁甬门左右侧刻《无量义经谒》;窟外北侧有《唐邕写经碑》一通,记述刻经时间为“起天统四年……尽武平三年……”(568——572年),是研究北朝刻经的重要资料。洞窟深5.3米、宽7.7米。

(四)编号 第3窟附1号

别名:塔龛群

时代:北齐、隋

位置:第3窟北上方40米处

内容:为一组雕刻精美的塔形龛群,计有3个塔形龛,每龛形制各不相同,与安阳宝山灵泉寺摩崖塔林相同。原有铭记已不可辨认。

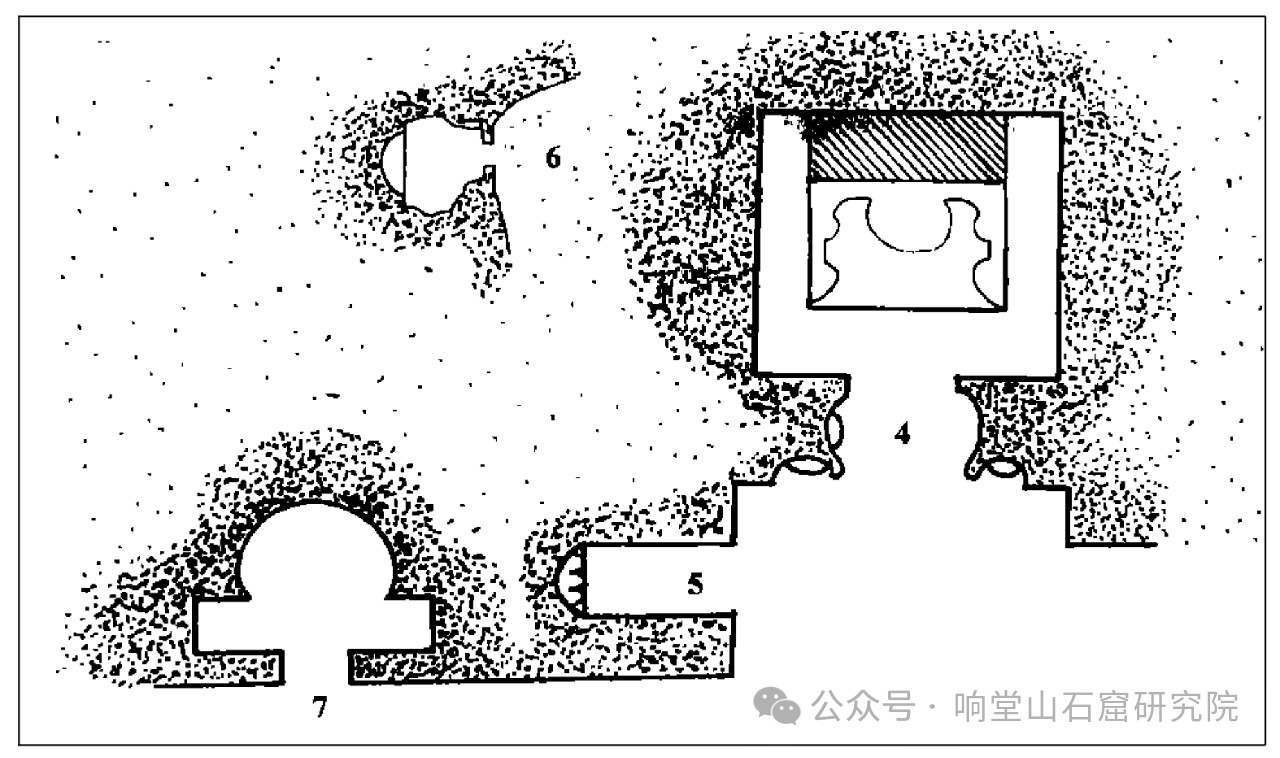

二、中区共四个窟(图二)

图二:北响堂 中区 窟龛编号示意图

(一)编号 第4窟

别名:中洞、释迦洞

时代:北齐

位置:石窟区中部大窟

内容:为中心方柱式塔庙窟。四柱三开间,窟分前后室,后室正中雕方柱,方柱左、右、后壁上部与山体相连,下部形成甬道,方柱占了室内大部分面积。方柱正中开大龛,内雕一佛二弟子二菩萨。拱门左右侧雕二菩萨,次间大龛内雕二天王。窟外立面也为覆钵塔形。窟外北侧现存开窟碑残迹。窟深7.1米、宽7.8米。

(二)编号 第5窟

别名:三教洞

时代:宋

位置:第四窟前室北壁

内容:为一小型龛窟。后壁低矮基座上雕三尊坐像,正中为释迦佛,左右两侧为老聃和孔子,是儒释道三教合流的表现,应为宋代以后雕凿。宽1米、进深1.5米。

(三)编号 第6窟

别名:小天宫

时代:东魏北齐

位置:位于第4窟北上部15米处

内容:为小型龛窟。主壁雕一佛二弟子二菩萨二胁侍七身像,一佛二弟子二菩萨在龛内,二胁侍雕于龛外,龛下有八个圆拱尖楣龛。进深1.8米、宽1.5米。

(四)编号 第7窟

别名:关帝洞、明洞

时代:明

位置:位于第4窟北侧5米处

内容:窟平面呈横长方形。后壁开龛,龛内雕关帝坐像,左右壁及后壁上侧雕千佛,右壁有“嘉靖三年(1524年)造三十五佛、观音菩萨”铭。进深约2米、宽2.8米。

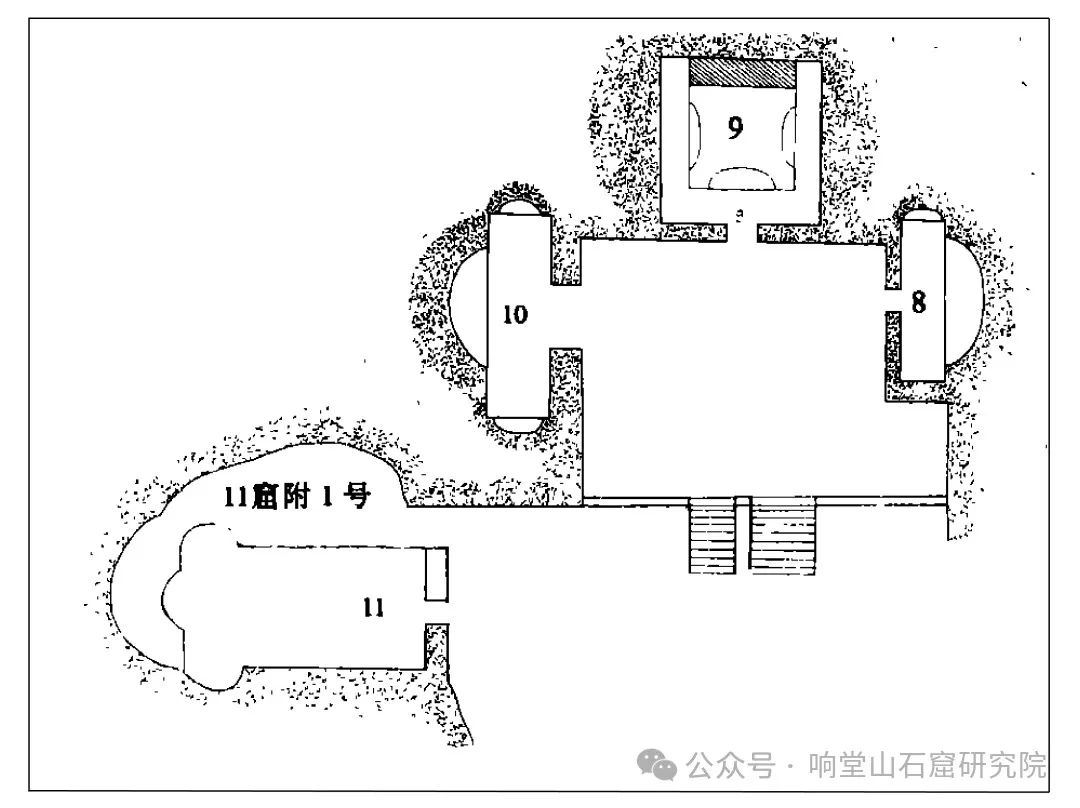

三、北区共四个窟(图三)

图三:北响堂 北区 窟龛编号示意图

(一)编号 第8窟

别名:宋洞

时代:北齐

位置:位于北区大佛洞南侧,坐南向北

内容:窟平面呈横长方形。正壁开大龛,龛内雕一铺七身像,其造像风格、雕刻技法及莲花座饰与北洞北齐像相同。右壁刻七佛,窟门内部两侧地面现残存莲花形图案,窟门甬道左侧有“宋康定二年(1041年)新修七佛记”铭刻。进深1.5米、宽3米。

(二)编号 第9窟

别名:大佛洞、北洞

时代:东魏、北齐

位置:石窟北区大窟

内容:为中心方柱式塔庙窟。窟分前后室,前室坍塌,后室(主室)平面呈方形,平顶。中心方柱三面开龛,后壁上部与山体相连,下部形成低矮甬道,供礼佛时通行。主尊造像为三世佛题材,基坛上雕神王形象。窟室四壁中部满刻16座塔形列龛。前壁为上下两层的“帝后礼佛图”,为物象外减地平浮雕,是国内石窟中最大的礼佛图,惜坍塌残缺。中心方柱顶部有文献记载的“高欢陵穴”。以中心方柱左壁顶部第三龛为穴门,洞穴深3.87米、宽1.35米、高1.77米,四面素壁。该窟中心柱正面龛主尊高3.5米,结跏趺坐于圆形莲花座上,敷搭双肩式袈裟,衣纹细密。两侧为二弟子二菩萨像,左右壁大龛内均刻一佛二弟子二菩萨五身像。窟外北侧现存开窟碑残迹。窟深12.5米、宽13米、高12.5米。

(三)编号 第10窟

别名:文官洞

时代:明

位置:右窟北区第9窟北侧,坐北向南

内容:窟室平面呈横长方形。正壁开大龛,龛内雕释迦像,左右侧为骑狮、象的文殊、普贤菩萨。左右壁各雕一立像,身着朝服,为文官形象(水野、长广氏称为神王)。窟深3.3米、宽4米。

(四)编号 第11窟

别名:隋佛龙

时代:唐、宋

位置:位于北区台阶下北侧

内容:窟室平面呈纵长方形。后壁开龛,内雕一佛二弟子二菩萨五身像,为唐代雕凿。左右壁为宋代雕刻的龛像,前部券顶为清代修筑。洞深5米、宽3米。

(五)编号 第11窟附1号

别名:天然洞

时代:隋、唐

位置:第11窟外侧上部

内容:此处原为一天然凹穴,现刻有一组小龛,东侧崖壁上有铭记,磨泐不可辨。其上部原有一高大的露天立像,现已无迹可寻。“隋佛龙洞”的上部崖面有一个摩崖龛像,龛的左侧有一方题记,其中有“大随大业元年(605年)二月八日,智力寺沙门慧通敬造释迦……”。

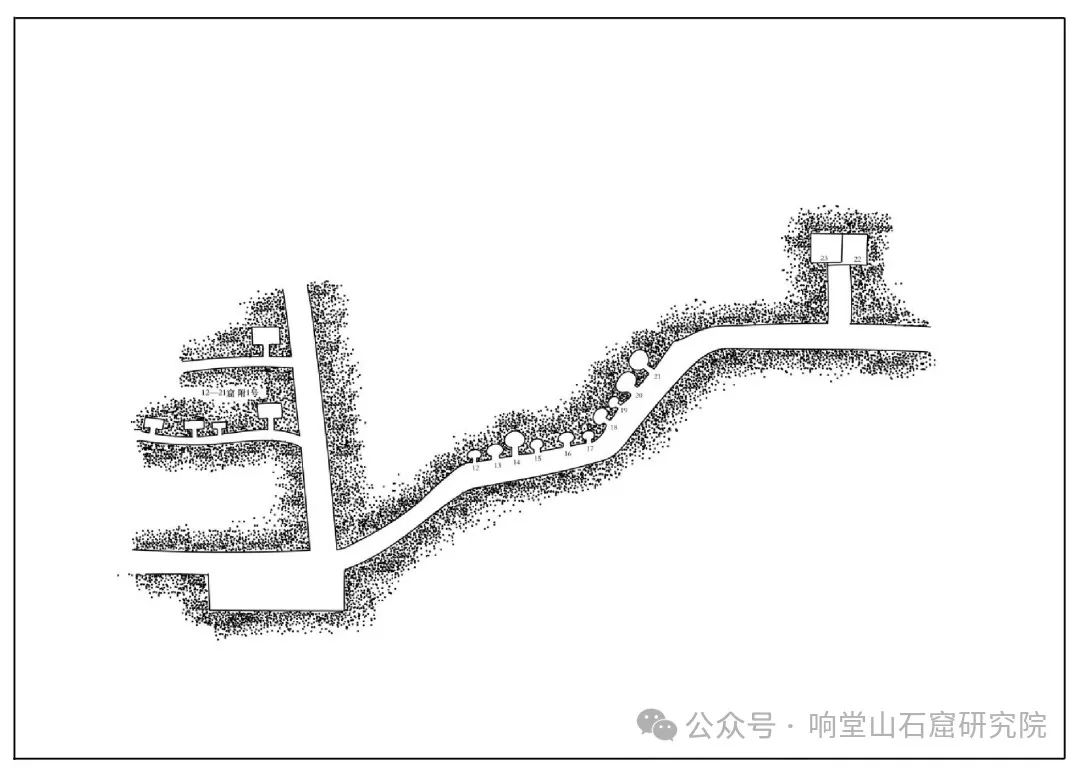

四、九条洞区共十三个窟(图四)

图四:北响堂 九条洞区 编号示意图

(一)编号 第12——21窟

九条洞区位于登山路左侧,自上而下依次编号为第12——21窟,均为小型龛窟。史料记载,清代龛内均有佛像,今已无存。有些龛为圆拱尖楣形,圆拱正中饰一束莲,龛柱正中也饰一束莲,从龛的形制看应为隋唐时期开凿。

(二)编号 第12——21窟附1号

在九条洞东北方100米处的一组最新清理对外开放的塔形龛群,计有5个雕刻精美的小型窟龛。

(三)编号 第22窟

九条洞的南侧20米处崖壁上南侧为第22窟,南侧窟开凿于唐代,为小龛窟,窟内造像残。崖壁有”马道琳书”等的残石刻,多磨泐不清。

(四)编号 第23窟

窟门两侧有三节仰覆莲八棱柱组成,门框上有兽面纹饰,两力士站在窟门两侧莲台上,窟门上方有飞天等形象,体态轻盈。

来源:响堂山石窟研究院