响堂山|一座倾国之力营造的信仰之山

2024-12-25 15:30:37

透视政治与宗教的关系

在不同的历史时期和文化背景当中,政治与宗教的关系发生着动态变化,有时紧密结合,彼此依附;有时激烈冲突,两相争斗。

当二者处于一种合作关系时,政治领袖常常利用宗教来增强合法性和团结人民,而宗教也总是借助政治手段来扩大影响力。

北齐政权对佛教的倚重 东汉时,对君主统治合法性的阐述主要依赖以天人感应为基础的谶纬神学。佛教大规模传入中土后,君主们获得了一套将皇权神圣化的新理论,一些君主开始自觉地把佛教当作维护统治的工具而大加提倡。 从北魏起流行的“雕石造佛,如我帝身”、“皇帝即如来”等思想,被北齐政权继承下来。 文宣帝高洋授意匠人以其父高欢、其兄高澄及其本人为原型,开凿北响堂三大窟,希望借助佛教的力量来维护自身统治。

大佛洞

释迦洞

刻经洞

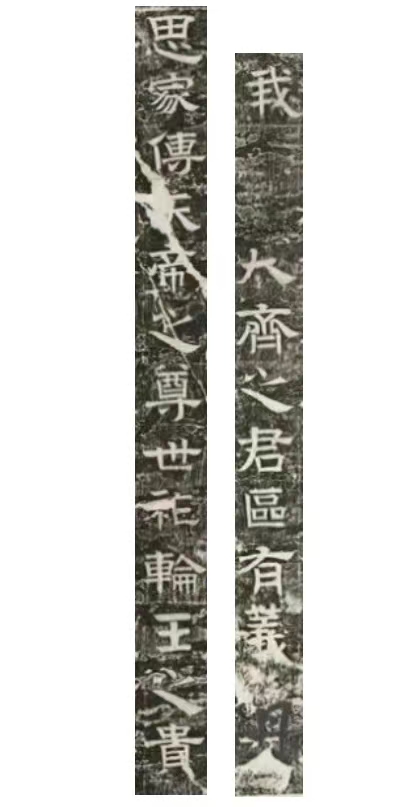

位于响堂山刻经洞外北墙西部的《唐邕写经碑》上刻有:“我大齐之君,区有义□□思。家传天帝之尊,世祚轮王之贵。”碑文强调了北齐君主“轮转王”的身份,借以凸显君主无上的智慧和完美的治理。

《唐邕写经碑》片段

佛教对北齐政权的依附 东晋道安曾言:“不依国主,则法事难立。”道安提出了佛教如何与社会相适应的问题。北魏法果认识到传教体制与皇权共存的必要性,认为传播佛教的太祖等同于如来。北朝佛教在发展的进程中改变了过去“不礼世俗之人”的作风,表现出与政权合作的态度。 在皇室的主导下,北齐佛教极度繁荣,邺城的周边开凿了大量佛教石窟寺,其中响堂山石窟最具代表性,存有大量的佛造像和刻经。

大佛洞主佛

释迦洞火神王

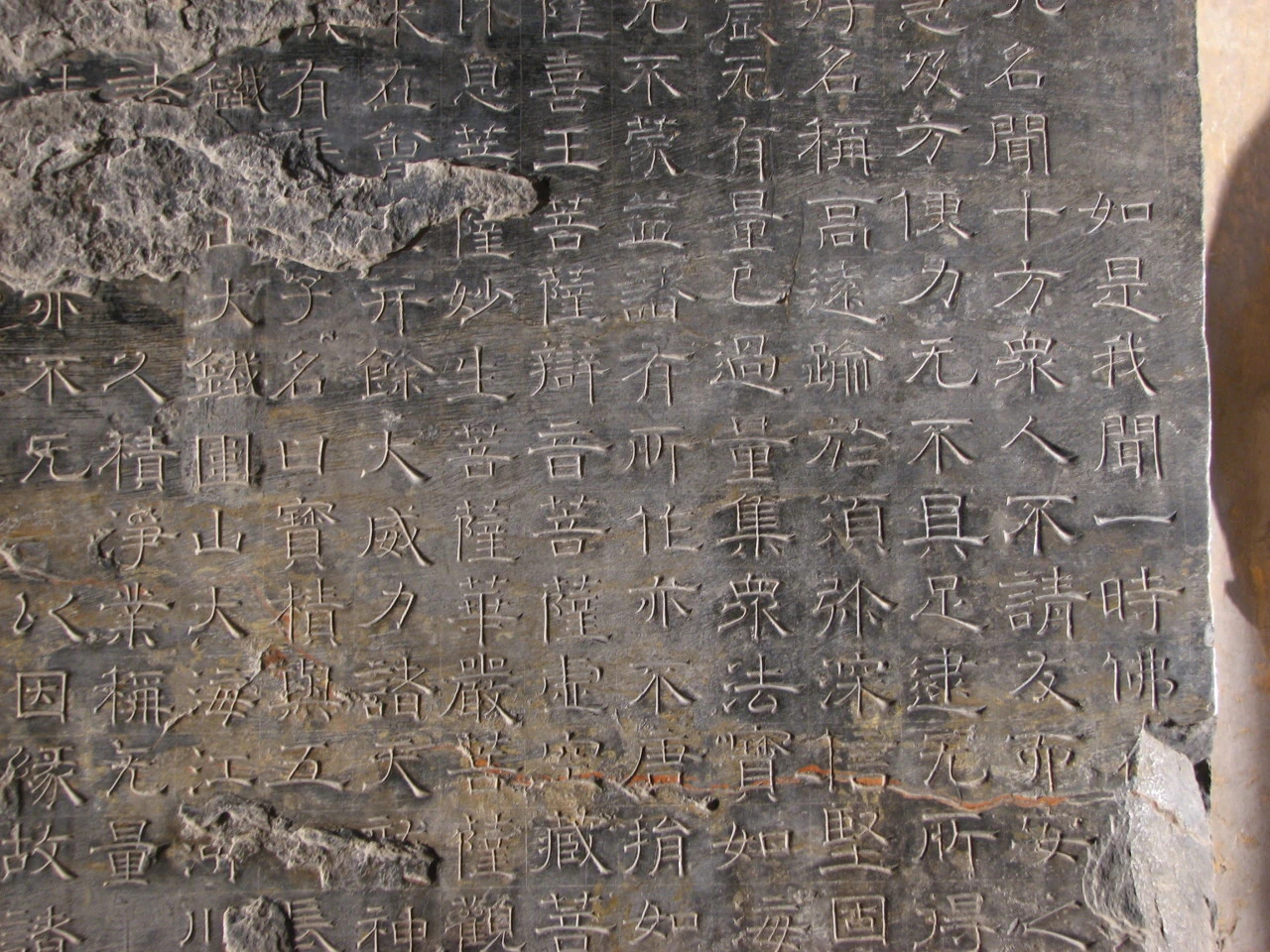

《维摩诘经》石刻

文宣帝高洋于天保六年下令禁绝道教,敕道士削发为僧,遂使“齐境无两信”,用强硬的政治手段确立了佛教的至高地位。 为表达自己对佛的崇敬,高洋曾诏曰: “今以国储分为三份,谓供国、自用及以三宝。” 即决定每年拿出国家财政资金三分之一用于佛教发展。再加上贵族高官和豪绅平民的施舍,佛教每年耗资要远远超过文宣帝所说的三分之一。在佛学史上以如此财力倾斜于佛教的王朝是绝无仅有的。 在统治阶级的支持下,佛教规模进一步扩大,“都下大寺,略计四千。见住僧尼,仅将八万”。 世俗与彼岸的交流互动

北齐政权与佛教之间体现为一种互动关系。世俗世界与彼岸世界两种价值取向的交流与选择,包含在这种互动关系之中。

(本文所用图片来源于网络)

编辑:小刘 小程 责编:小好 校改:默之 编审:李旦