非常的,常乐寺

2024-11-12 13:24:04

作为北响堂山石窟附属的一部分,山脚下的常乐寺遗址由于民国年间的一把火,如今尽显苍凉、沉浑与雄阔,那一尊尊佛像,或无头,或断臂,但坐姿不改,威严依旧,显露出不同凡响的高贵和金刚不坏的定力,似在昭示着某种永恒与希望……常乐寺是一个适合凭吊与怀想的地方,更是一个适合生慧与悟空的所在。

常乐寺,位于峰峰矿区境内的北响堂石窟山脚下,为河北省重点文物保护单位。北响堂石窟原分为上下两个寺院,北齐初期统称为石窟寺。北齐天统年间(565——569),位于半山腰的石窟区域,改名鼓山石窟寺,山脚下的砖木建筑区域,改名为智力寺,宋代嘉祐年间(1056——1063),又改名为常乐寺,并沿用至今。

北齐时,常乐寺与河南修定寺、灵泉寺并称“北方三大佛教中心”。唐代时,有“河朔第一古刹”之称。金代时,常乐寺曾被大面积焚毁,残存不到十分之一。之后,历代均有重修重建,规模最大的一次重修扩建是在清康熙三十二年(1693),沿中轴线曾建有山门、天王殿、三世佛殿、大雄宝殿,两侧建有钟鼓楼、禅房等。旧历每年三月十五、七月三十、八月初三日,众僧云集常乐寺举办“水陆道场”法会,弘扬佛法,祈福于民。

二十世纪四十年代,常乐寺再次被焚毁。据《文物》1982年10期刊发的“河北邯郸鼓山常乐寺遗址清理简报”统计,现存碑碣二十七通,石造像九尊,地下探方出土的建筑构件、石造像和生活用具一百四十三件。遗址的精华部分——三世佛像,曾登上《华夏地理》(该刊与美国《国家地理》版权合作)杂志封面,充分体现了北齐时期佛教造像的高超艺术成就。

常乐寺遗址现存有金正隆四年(1159年)《磁州武安县鼓山常乐寺重修三世佛殿记》碑,碑文中“文宣常自邺都诣晋阳,往来山下,故起离宫以备巡幸,于此山腹见数百圣僧行道,遂开三石室,刻诸尊像,因建此寺,初名石窟,后主天统间改智力,宋嘉祐中复更为常乐”“见数百圣僧行道”“有竹林寺,五百罗汉所居,隐而不见”“多圣贤之遗迹”“此山为圣贤之居,与夫清涼、峨眉、天台、庐阜无以异也”等内容,对于研究响堂山石窟的历史文化脉络具有重要史料价值,素来为学界所重。碑文为金代状元胡砺所撰,明嘉靖《武安县志》记载:“胡砺,字元化,县西丛井里人,登天会十年(1132年)进士第一。”胡砺官至刑部尚书,从一品,其文章言简意赅,被称为“元化格”,为金代著名文学家

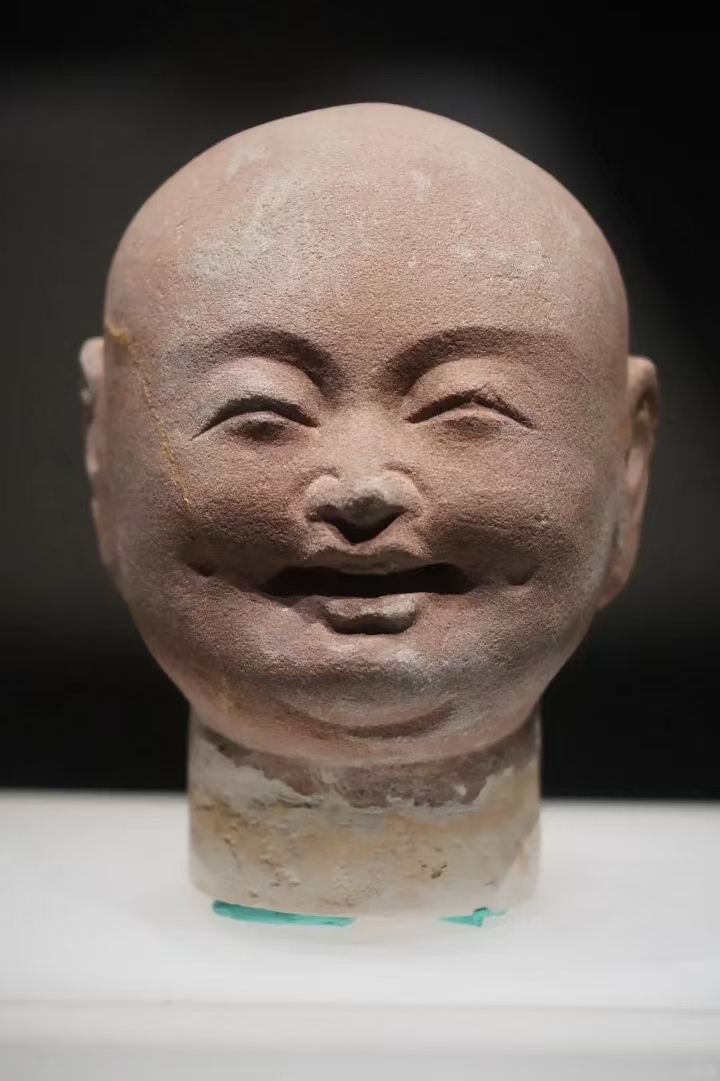

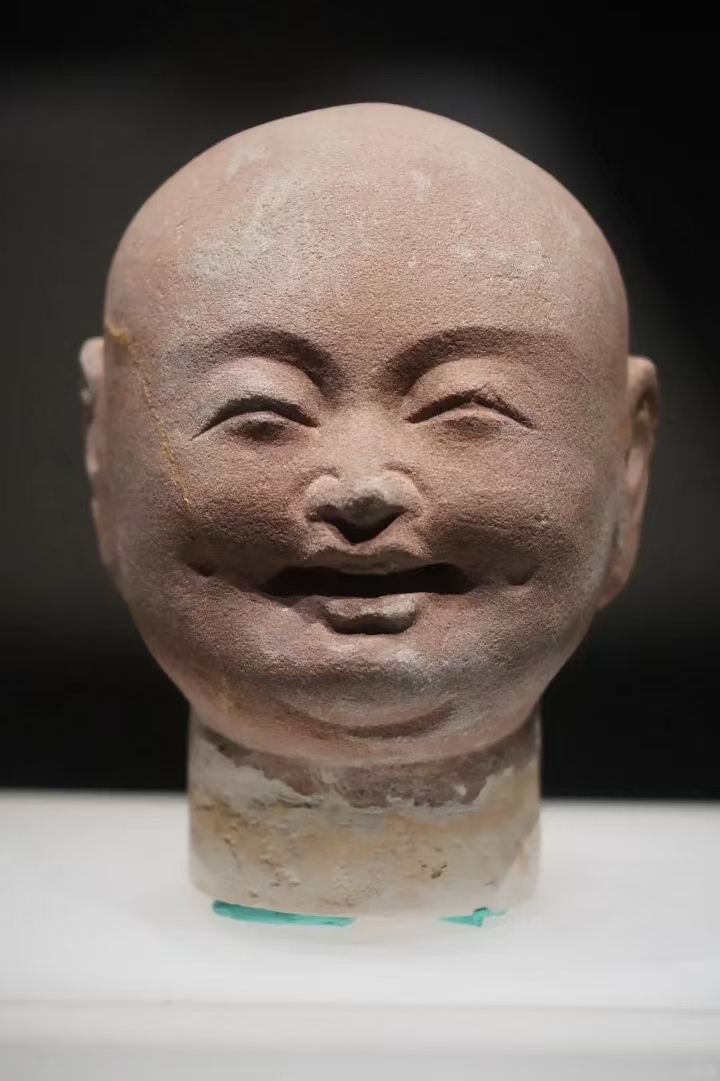

邯郸微笑

1979年,在常乐寺遗址发掘出土的众多文物中,有一尊憨态可掬的罗汉头像格外引人注目。这尊唐代红砂石罗汉,笑得开心而无拘束,两颊有鲜明酒窝,不管从哪个角度去观察,它似乎都在微笑。这不仅是一种外在形态,更是一种来自灵魂深处的祥和与喜悦,后被世人誉为“邯郸微笑”。“邯郸微笑”如今收藏于邯郸市博物馆,并成为该馆的网红文物。2023年,知名企业家俞敏洪和董宇辉到访邯郸市博物馆,在直播中对“邯郸微笑”做了专门介绍,进一步提升了这一文化符号的知名度。

常乐寺塔

常乐寺塔,又名宋塔、白塔,位于常乐寺门西南的基台上,始建于隋,宋皇祐六年重修。塔身残存高度33.24米。为八角九级楼阁式砖塔。每层出单檐,一、三、五、七层外檐为仿木斗拱式结构,二、四、六层外檐为莲瓣承托式结构,第八层塔檐已完全损毁,第九层残存少量塔檐,为斗拱上加莲瓣的结构。塔身外墙装饰复杂,每层八个平面均饰以砖雕假门、假窗或浮雕塔。该塔历经千年,巍峨依旧,与常乐寺一同见证着历史的沧桑变幻。

如今,徜徉在常乐寺遗址,虽梵音已逝,但残垣犹在,我们似乎仍能感受到过往岁月里常乐寺的庄肃与清静。风过处,幡招展,那一刻你是否也曾心动?

编辑:小刘 责编:小好 校改:默之 编审:李旦