关于北齐最大的石窟群,你想知道的都在这里→

2024-10-24 09:58:42

梁思成先生说:“艺术之始,雕塑为先”,艺术的发展往往见证了一个王朝的兴衰。被誉为开创“北齐模式”的河北邯郸响堂山石窟,始凿于东魏末年主体工程完成于北齐初期。后历经隋、唐、宋、金、明清、民国等不同时期的续凿、修缮和金粧,前后跨越近1500年,形成现在的局面。响堂山石窟是北齐现存最大的石窟雕塑艺术库,无论是洞窟形制、造像样式、装饰花纹,都具有鲜明的时代特征和艺术特点。

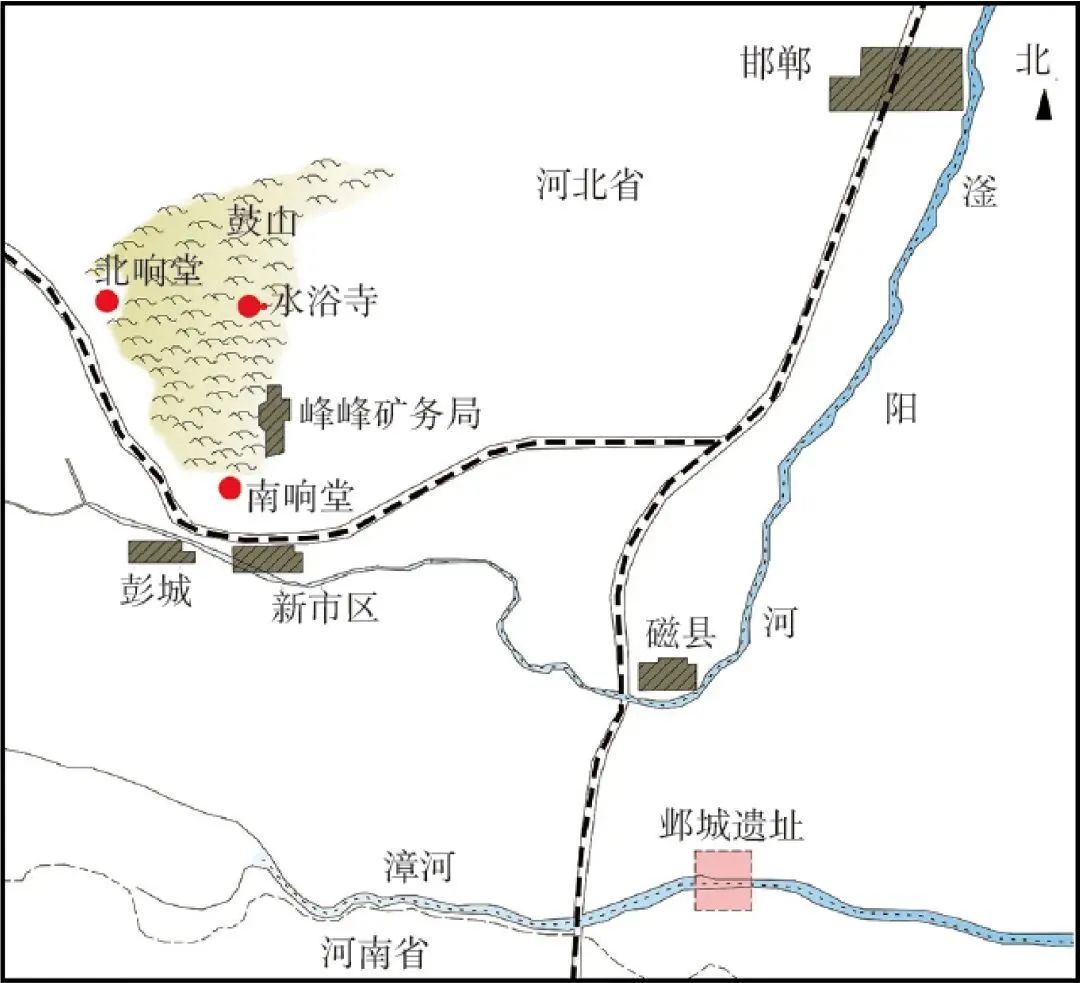

▲ 响堂山石窟区位 《响堂山石窟选址与布局特征调查研究》

响堂山石窟坐落在河北省最南端的邯郸市峰峰矿区,分南、北响堂石窟、水浴寺石窟。石窟均营凿在山清水秀、环境优美的鼓山最优质的石岩中,因石窟群在山腰,人们在山洞里击掌甩袖,都能发出宏亮的回声,故名“响堂”。最初开凿于东魏时期,主体完成于北齐时期,以后,隋、唐、宋、元、明、清及民国各代均有增凿和修补。现存石窟20多座,摩崖造像450余龛,大小造像5000余尊,还有大量刻经、题记等,是中国三大皇家石窟之一。响堂山石窟主要代表了北齐(公元550—577年)的佛教造像艺术,是北齐时期留下的最大的艺术宝库。学术界将响堂山的雕塑艺术誉称为“北齐造像样式”。

北响堂山石窟主要以北齐皇室开凿的北洞(大佛洞)、中洞(释迦洞)、南洞(刻经洞)三座大窟为代表。石窟雕刻精美,气势宏大,富丽堂皇,充分显示了皇家开窟造像的非凡气度,是北朝晚期中国石窟造像艺术的精粹所在。三大窟中以北洞(大佛洞)规模最大,开凿年代最早。中国著名史学家范文澜先生在《中国通史》中这样描述:“北响堂石窟大佛洞可以与龙门石窟宾阳洞,巩县第五窟以及云冈各大窟相媲美”。

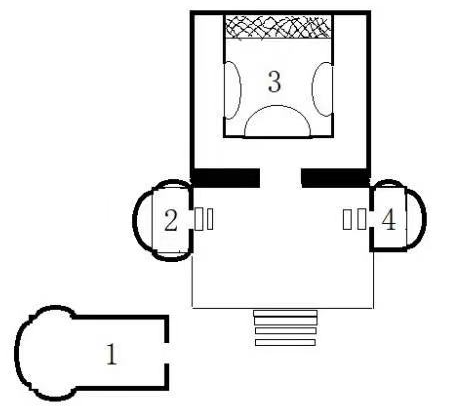

▲ 北响堂石窟北区窟龛编号示意图

响堂山石窟管理处

大佛端坐于帷幕帐形龛内,周身着覆搭双肩式袈裟,衣纹稠密,衣纹均向腹部平缓垂,体态圆阔、面颊丰满、面带微笑异于北魏时期的痩骨清相的造型;大佛损毁严重,左右手残毁,须弥宝座和双腿为清代重新修补而成的。主佛的背部为举舟式的火焰纹背光,背光分为四层,每层都用连珠纹饰隔开。每层的内外侧为一圈缠枝纹饰,在缠枝纹的外侧为一圈连枝纹饰完后是为云龙纹,云龙纹是背光的主题纹饰并刻有多条龙形雕塑。这种雕塑与绘画的结合,展示出了极其强烈的视觉效果。

大佛洞的形制采用的是中心方柱式塔庙窟的造型,中心方柱三面开龛,龛内刻有三尊造像,均为“一佛二菩萨”组合。中心方柱的上部与山体相连,下部是人工开凿的甬道,为礼佛时的通道。中心方柱的顶部为“高欢陵穴”。石壁的四面开凿有大型的塔形列龛,装饰色彩极其的华丽,衬托出浓郁的宗教氛围。

窟内四壁又凿有十六个小佛龛,龛内佛像为后世补刻,佛龛上有火焰宝珠纹十分精美。

每龛两侧刻有畏兽。畏兽一词最早出现在东晋郭璞《山海经注》中,现在普遍认为北响堂山石窟中的神兽是畏兽。其基本形象是兽面獠牙,三个手指两个脚趾,上身袒露,下身穿短裤,肩上有羽翼或者火焰形状,因此又叫焰肩兽。

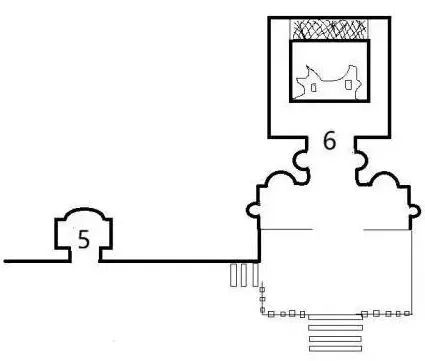

▲ 北响堂石窟中区窟龛编号示意图

响堂山石窟管理处

释迦洞的开凿时间和大佛洞基本处于相同时期,是响堂山石窟第一期开凿的石窟。释迦洞的平面结构属于前廊后室,为中心方柱式塔庙窟。释迦洞的中心方柱式与大佛洞的有所不同,其中心方柱式是正面开龛,左右壁及后壁不开龛,仅有一甬道环绕洞窟。释迦洞前廊为四柱开间样式,石窟门的两侧有羽狮威武庄严。四根六米高的束腰八棱莲柱直通窟檐下部。柱头装饰为火焰宝珠,柱腰为束莲,柱的每一个面都雕有缠枝纹。

石窟门的外两侧各有一尊胁侍菩萨。菩萨双足,立于莲台座之上,上身坦露,周身缠绕宝珠璎珞,颈带项圈,下饰花坠;下身双腿微曲,着裹体长裙,裙衣贴体,有曹衣出水之风格。

▲ 北响堂石窟南区窟龛编号示意图

响堂山石窟管理处

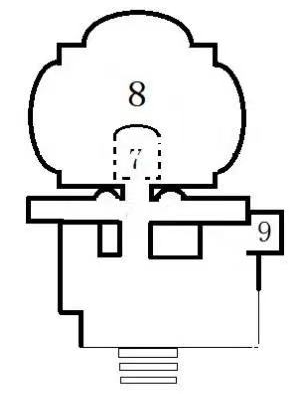

编号:第7窟

别名:双佛洞

时代:北齐

位置:南区台阶上平台洞窟二层,坐东面西

简介:小型窟,与下层刻经洞为上下结构的塔型窟。三壁设低坛,坛上雕像。正壁雕释迦、多宝并坐像,左右侧各一菩萨像。左右壁各雕一佛二菩萨三尊造像。窟深2.3米、宽2.3米、高1.3米。

内室三壁开三帷幕帐形龛,窟顶莲花藻井浮雕装饰,主尊造像为三世佛。前室前壁为拱门,窟外有仿木构屋檐形,顶部为覆钵塔样式。刻经洞的洞窟形制与大佛洞、释迦洞有明显的不同。刻经洞是典型的塔形窟的形制,整体与印度的覆钵塔极为的相似,内部不再是中心方柱,而是三龛三壁的形式。

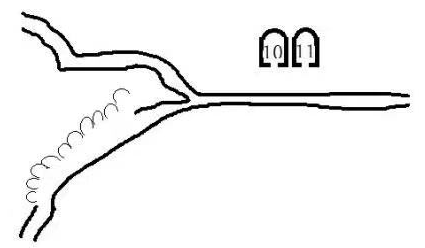

▲ 北响堂隋唐区窟龛编号示意图

响堂山石窟管理处

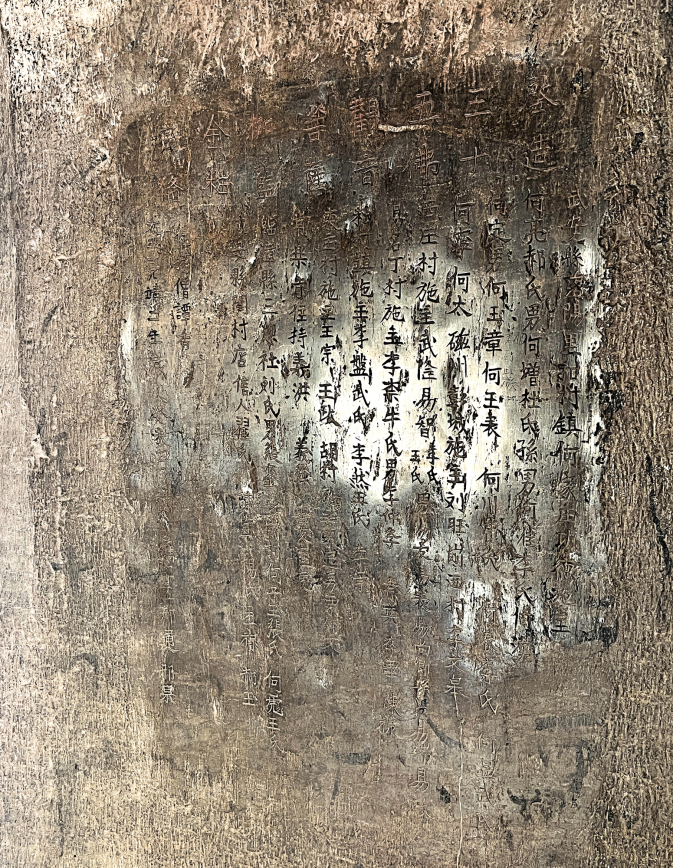

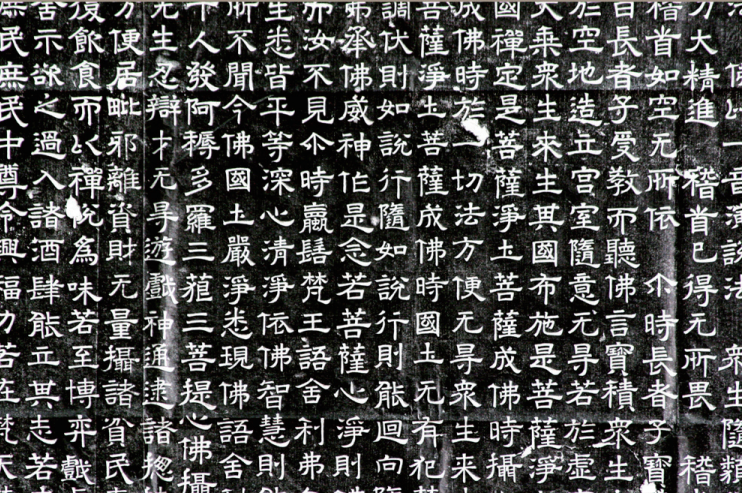

响堂山石窟是由北齐皇室主持开凿的“石窟与帝陵”相结合的皇家石窟,此时中心柱窟仍是重要的洞窟形制。有在中心柱的正、左、右三面各开一个大龛,也有在正面开龛后面不开龛,并且将上半截与石窟的后壁连接起来,在中心柱后面形成一条低矮的隧道,这种窟形后世并未沿袭。佛造像中再也看不到北魏龙门秀骨清象的模式,代之以宽肩鼓胸、身躯粗壮、大衣轻薄贴体、衣纹极其稀少的雕刻风格,不注重比例与写实性,代表了北齐时代佛教造像艺术风格。三个大龛都装饰成帷幕宝帐的形式,相对龙门石窟中的路洞更为华丽和精细。在学习借鉴中原汉族佛教、印度佛教艺术基础上,继承云冈、龙门早期等石窟的艺术形式,逐渐发展形成具有自己民族特色的艺术风格,上承北魏之风,下启隋唐之气,在艺术发展史上具有承前启后的作用。不仅是中国石窟链条上不可或缺的一段,也是北齐王朝留存于世最主要、最珍贵的历史文化遗产之一。同时,也正是从北响堂山石窟刻经开始,影响整个北朝后期及隋唐石窟,使石窟刻经成为传统。

参考文献:

[1] 赵立春.响堂山石窟的编号说明及内容简录[J].文物春秋,2000(05):62-68

[2] 刘东光.响堂山石窟的凿建年代及分期[J].华夏考古,1994(02):97-108.

[3]李鹏. 响堂山石窟艺术研究[D].南京大学,2012.

[4]陕西省文物保护研究院官方公众号

上一条:响堂山景区最新公告

下一条:响堂寺,一座以山为名的寺